到昨天為止的行程幾乎都在西安市區裡轉。

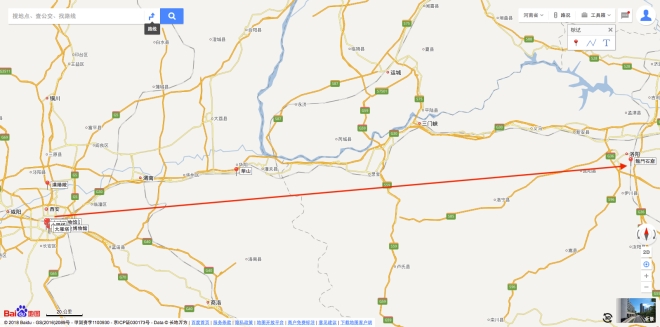

從今天起,我們每天都要出城往郊外走,而第一站就是往東距離西安約380公里的洛陽龍門石窟。

從我們抵達西安開始都是陰雨天,就在今天要出遠門郊遊的時候開始放晴,老天爺真是太給力了!

一大早出門,先去西木頭市買早餐。就在昨天賣雜糧煎餅那攤的位置,今天換成賣牛肉餅的攤子。

就看老闆將圓形麵團放入鍋子裡半煎半油炸成酥脆的煎餅,然後夾入牛肉和煎蛋就是牛肉餅了。我還沒試過西安的牛肉餅,決定買一個帶在路上嚐嚐。

由鐘樓站坐地鐵二號線往北,大約二十五分鐘就可以到終點北客站,也就是鐵路的西安北站。

步出地鐵,上到地面層就是西安北站,順著指標再坐電扶梯到樓上,過安檢後就是西安北站的候車大廳。

據說,西安北站是目前亞洲最大的鐵路車站,有34個月台。車站站體幾乎就和機場的航廈一樣大,很壯觀。

好幾年前曾搭過動車從上海到蘇州,但那是提速之後的火車,並不是高鐵。這是我第一次搭中國大陸的高鐵,感覺很新鮮、很期待!

車廂內裝和台灣高鐵差不多,座位同樣採用3/2的不對稱配置。

這班高鐵座位分為三個等級:商務座、一等座和二等座,我們窮苦人家當然是坐最便宜的二等座!

即便是二等座,座位下方也附有適用於大部分插頭類型的電源插座。畢竟中國幅員廣大,隨便一個高鐵旅程就要耗掉大半天。但它們不適用新加坡的英式插頭。

高鐵駛出西安北站不久就有乘務員來查票,同時還會提醒乘客到站下車的時間。

有趣的是,乘務員胸前掛著類似GoPro的攝影機,應該是用於行車時車廂內的紀錄,也方便對突發事件作採證。

經過大約一小時四十分鐘後,我們抵達河南洛陽的龍門站。

從西安北站候車、上車,然後從洛陽龍門下車,這段中國大陸高鐵初體驗給我兩極化的感受。

整體而言,從車站到車輛的硬體都比台灣高鐵還要好,而其中最讓我驚艷的,是高速行駛時極佳的行車平穩度。行車平穩的關鍵不在機電設施,而是土木營造的精度控制。經過這十幾二十年的磨練,當今中國大陸的土木營造絕對有世界一流的水準!

相較於硬體的優異,軟體方面則令人不敢恭維。車內提供的餐點仍停留在「有就好」的水準;乘客的素質也與台灣相去甚遠,和日本、歐洲比更是天差地別!

硬體設施只要砸錢就能有成果,至於軟體建設以及國民素質,不經過三代人是無法提升到已開發國家水準的。

走出洛陽龍門站,迎面而來當然是大批攬客到龍門石窟的黑車司機,一律不予理會。

龍門站出口外面就有到龍門石窟的免費接駁車,而且長得就像個觀光巴士,很好認。

從高鐵站到龍門石窟公車站的車程大約是十五分鐘。下車之後,必須步行約十分鐘到西北服務區的售票處和遊客服務中心。

從服務區到龍門石窟入口這一片廣大區域正在施工,據說是未來供遊客休憩的綜合性園區。買完票之後,我們沿著施工圍籬還要走大約二十分鐘才抵達入口。

首先去講解服務中心請一名講解員。她照例發給每個人一組無線電接受器和耳機,然後帶著我們往龍門橋走去。

建於1963年的龍門橋是一座仿河北隋代趙州橋的三拱空腹式石橋。原本是連接伊河東西岸的人車交通要道,為了文物保護的目的,2003年改為龍門石窟景區的專屬通道。

西岸橋引下方有供人穿行的孔道,上面有陳毅寫的「龍門」二字。

西山石窟有南北兩個大門。穿過龍門,就是石窟的北大門。進入北大門,也就真正進到了龍門石窟的範圍。

北魏皇室篤信佛教,而鮮卑族一直有石窟情結,也有鑿石洞以為寺院的傳統。

北魏孝文帝於太和十八年 (西元493年) 由山西平城 (今為大同) 遷都河南洛陽,原本在山西大同雲岡石窟開鑿佛龕的運動也跟著移到洛陽龍門。後來歷經南北朝、隋、唐、五代十國、宋、元、明,各個朝代都有在龍門開鑿石窟。

龍門石窟分西山和東山兩個洞窟區,伊河從中貫穿而過,南北分別有漫水橋和龍門橋連接東西兩岸。

一般的參觀路線是自北大門沿著伊河西岸往南欣賞西山石窟,然後穿過南大門經由漫水橋到伊河東岸參觀東山石窟;接著往北先走到禮佛臺,然後沿著伊河東岸一路走到香山寺,再往北走到白園,最後經龍門橋回到西山的景區出口。

往南走,山壁上開始陸續出現大大小小的石窟,「潛溪寺」是其中最大的一個。

潛溪寺開鑿於唐高宗年間,主室呈拱頂馬蹄形,中央的主尊阿彌陀佛右手結施無畏印,左手已損毀;左右兩側分別為觀世音和大勢至兩位脅侍菩薩,以及弟子迦葉和阿難。

我發現這幾尊造像的嘴唇都很豐厚,之前很少見到這種造型的佛像,不知是否與當時的審美流行有關?

據說,潛溪寺因能聽到溪水聲而得名,可能是後方龍門山泉水流動的聲音。我們遊客被擋在石窟外面,當然是聽不見的。

往南距離潛溪寺不遠處的另一個大型石窟是「賓陽三洞」。

龍門石窟有兩個開鑿的興盛期,第一個是在北魏時期,而賓陽三洞就是當時最後開鑿的石窟。

賓陽三洞在北魏時期稱為「靈嚴寺」,是宣武帝為其父母孝文帝和文昭皇太后做功德所造,明清時才改稱為賓陽洞。

賓陽三洞由北往南分別為賓陽北洞、賓陽中洞和賓陽南洞。三個洞窟的內部空間形制皆為方形的「佛殿窟」,功能與寺院中的佛殿相似,符合鮮卑人鑿洞為寺的傳統。

「賓陽中洞」是三個洞窟中最先開鑿完成的。北魏皇室為了開鑿賓陽中洞,動用人力高達八十多萬人,歷時二十四年才完成。

洞內供奉三世佛:北壁為過去世燃燈佛,中間為現在世釋迦牟尼佛,南壁為未來世彌勒佛。釋迦牟尼佛左右分立文殊、普賢兩位脅侍菩薩,以及迦葉、阿難兩位弟子。

有趣的是,賓陽中洞裡的造像皆面帶笑容,尤其是主尊釋迦牟尼佛,嘴巴幾乎呈U字形,很可愛!

洞外兩側各有一尊高大的力士像,左側已損毀,右側力士仍清晰可見,其手足尺寸甚為誇張。

力士造像必須強調他們的威武與力量,一般是以誇張的肌肉線條以及四肢和頸部不成比例的巨大尺寸來表現。

北魏時期的賓陽北洞和南洞因為國家財政困難與政治動盪,於正光四年 (523年) 只鑿出窟形和拱頂的藻井便停止工程進行,直到北魏滅亡。

南洞內造像完成於唐太宗貞觀十五年 (641年),是魏王李泰為其母文德長孫皇后祈求冥福所造;北洞則是於唐高宗時期才完成。它們與中洞的完成時間相隔了一百七十年之久。

南北兩洞中的主尊都是阿彌陀佛,其中北洞那尊的右手拇指經過風化和人為破壞,於是就變成現在這個比「Ya」的手勢,非常有趣!

再往前走的另一個大型石窟是「蓮花洞」。

開鑿於北魏孝明帝正光二年 (521年) 的蓮花洞,因穹頂上刻有一朵巨大蓮花而得名。

洞中主祀為釋迦牟尼,據說這是釋迦牟尼在龍門石窟中唯一的立像。

洞窟外北壁上原本有武周如意元年 (692年) 所刻的《佛頂尊勝陀羅尼經》,但是在明代被河南巡撫趙岩提刻的「伊闕」二字所覆蓋。一件珍貴文物就這樣被毀了…

龍門在古代被稱為伊闕,相傳是大禹為了治水而開鑿,但以當時的工程技術而言,這應該就只是個美麗的傳說… 後來隋煬帝楊廣在洛陽建東都城,並且把皇宮的正門正對伊闕,從此人們便稱伊闕為龍門。

經過一連串順著岩石層理分佈的小石窟,我們來到了龍門最重要的「奉先寺」。

我們一路看過來,洞窟大小與內部格局雖有不同,但是其中供奉的造像卻大同小異:中央為佛 (釋迦牟尼佛、阿彌陀佛或者彌勒),左右為兩位脅侍菩薩 (依主尊不同而有所不同) 和兩位弟子 (通常為迦葉和阿難),有的再加上兩位力士。

同樣的規制在奉先寺被放大數十倍之多!

站在奉先寺前面,最令我震撼的還不是造像的尺寸,而是鑿石工程的浩大!

完成於唐高宗上元二年 (675年) 的奉先寺,是活生生地將山崖劈開鑿成。在那個沒有炸藥的年代,不知道動用了多少工匠花了多少年一錘一鑿地完成!

奉先寺的三面石壁上都有許多方形孔洞,石龕上方也有切口規整的溝槽。

據講解員美眉說,金代在上方建有木構造的簷樑,寬度有九個開間 (兩根柱子中間的距離稱為『開間』) 之多。由於簷樑的遮蔽,陽光照不到石像上,以至於風化更加嚴重,後來便將其拆除。

中央主尊為盧舍那佛,據說是以武則天的面容為參考鑿成。如果屬實,她的長相還真是雍容華貴啊!

盧舍那佛的左右除了依慣例分立文殊、普賢菩薩以及迦葉、阿難兩位弟子,還有兩位天王和兩位力士。

北壁石龕內為多聞天王和力士。力士的肌肉發達,脖子幾乎比頭還要粗大,是典型唐代表現力量的方式。這種頭小脖粗的樣貌就和燕子的頭比脖子小一樣,所以被稱為「燕相」。

南壁石龕內也有一尊天王和力士,但是損毀嚴重,樣貌已無法辨認。

拍照時發現盧舍那佛北側的迦葉像很有趣。

迦葉的頭部已損毀,在殘破的岩縫中居然長出幾株小白花,這不就是具象的「腦袋開花」嗎?哈哈…

想想,北魏建個賓陽三洞都財政困窘,唐高宗時造了這麼大的石龕還游刃有餘,果真是貞觀盛世餘威猶在啊!

看完奉先寺之後繼續往南走,緊接著的是「藥方洞」,而這是個很神奇的洞窟!

藥方洞始建於北魏,之後經歷東魏、北齊一直到唐代初年都還有雕刻,前後長達五百多年。

洞裡面有一塊碑,是北齊武平六年 (575年) 一個名叫道興的人所刻。碑文中寫道:「若不勤災藥樹,無以療茲聾瞽」,此後便開始陸續有人在這塊碑的邊緣刻上藥方,並且一直延伸至洞窟門內的岩壁上,後人就把道興的碑當作藥方的序言。

據說,這些是龍門附近的僧人將自己搜集來的藥方刻在洞內,當作是一種善行。裡面共有一百五十多種藥方,所記載的一百七十三種藥材都能在農村裡找到,對老百姓而言相當便利。

這些藥方治療的疾病有四十種,針灸療法有二十一種。其中有些甚至可以治療現在所謂的糖尿病和腫瘤等疾病,對窮苦無力就醫的人來說更是功德無量!

有趣的是,古代日本醫學家丹波康賴於西元984年編著《醫心方》,裡面收錄了藥方洞內的九十五種藥方,稱為「龍門方」。換句話說,這些藥方早在一千多年前的北宋時期就已經流傳到日本。

之前提到,在龍門鑿窟造像是北魏孝文帝遷都洛陽之時,而這一切都是從藥方洞南側的「古陽洞」開始。

號稱「龍門第一窟」的古陽洞原本就是個天然的石室,魏孝文帝在這裡為其祖母馮太后造像,是龍門最早開鑿的石窟。

北魏為避免外戚干政,規定一旦立了太子就必須殺其母。孝文帝自幼喪母,由其祖母馮太后扶養長大,所以遷都那年就在龍門開鑿佛像為祖母祈福,從此開啟了龍門石窟造像的第一個興盛時期。

古陽洞的開鑿耗時十餘年,中央主祀釋迦牟尼,南北山壁各有上中下三排佛龕,全部都是北魏皇室貴族所造。它除了身為龍門第一窟的歷史價值,裡面的刻石題記更是珍貴。

題記,就是佛像雕造的紀錄,裡面記載了石窟與佛像起造的事主、因緣、過程、歷時。

這樣的題記在龍門石窟有兩千多塊,光是在古陽洞中就有將近五百塊。其中被書法家譽為魏碑精品的「龍門二十品」,有十九品就刻在古陽洞中,這些都是無價的歷史與藝術珍寶。

講了這麼多,每個洞窟的入口都被欄杆圍住,禁止遊客進入,所以這些藝術品皆不能得見,甚為可惜。

由於講解員只負責講解西山的部份,看完主要洞窟之後她的工作也就結束了。

其實參觀龍門石窟並不需要請講解,只要自己事前做點功課就可以明白主要洞窟的來龍去脈。

即使沒做功課,也可以在微信上關注龍門石窟官方公眾號,裡面有很豐富的資訊,甚至還有語音和文字導覽,非常方便!

參觀完龍門西山的主要洞窟已過中午,景區裡面沒有餐廳,只有一個賣小吃和黃瓜的攤子。

你沒看錯,成堆的小黃瓜,而且還真有不少人買,拿到旁邊的山泉水下面洗ㄧ洗,然後就這樣拿起來啃。後來才知道,當地人習慣把小黃瓜當成水果來吃。

我們也如法泡製,買了涼皮,再買幾根小黃瓜,坐在伊河旁邊簡單解決午餐。

吃完黃瓜餐,我們繼續往南移動。

走出了南大門,準備過龍門南邊的漫水橋到伊河對岸的西山石窟…